楚墓中的“匕首”

“匕首”是楚墓考古发掘报告中常见的一种兵器类别。春秋楚墓中发现“匕首”的情况比较少,战国时期“匕首”与戈、矛等兵器作为随葬品广泛流行于中小型楚墓中。过度凭信考古报告将“匕首”作为一种实际存在的兵器类别,使得“匕首”一词也常常见于研究者的论著中。它在楚墓考古报告中的命名似乎基于后世“匕首”的概念,主要依据长度将它和剑分别开来,这导致墓葬出的“匕首”无需报告作者重新定义。

传统的类型学方法基于器物的形制特征来命名器物。考古报告作者常常依据器物表面化的形态来完成一件器物的命名,名称本身则蕴含功能等方面的信息。常见的器物是无需考虑其名字的,发现未知其名的器物时则往往采取权宜之计的名称,进而将其划归特殊的器物类别。在此情境下,器物的命名和名称无法得到有效的重视和科学的定义,名称是否与器物本身所具有的意义相一致则未得到进一步回答,此现象在楚墓中的“匕首”上面表现得尤为明显。这种不言自明式的器物类型学划分方式,实际上使器物脱离了特定的埋葬情境,忽视了考古资料本身被建构起来的特殊意义。

通过对楚墓中“匕首”的形态、质量特征、埋葬情境和兵器组合关系分析,以及对比“匕首”与同时期青铜剑的演变趋势,可以揭示出所谓的“匕首”实际上是明器化的剑。一些考古报告中虽然可见明器“匕首”的认定,却并未指明其所谓的明器“匕首”实际是对青铜剑的明器化处理,“匕首”的非实用性虽被发现,却未能深究其意义。由于未将“匕首”置于随葬品所在的特定历史情境和逻辑关系中去考量,学界对其误读也因此得以长期延续。

一、基本材料介绍

迄今已发掘的楚墓数以万计,在这些规模不一的墓葬中,常见剑、戈、矛、“匕首”、箭镞等兵器随葬的现象。就“匕首”一类兵器而言,春秋时期“匕首”与其他兵器共存的墓葬并不多,而进入战国时期,随葬“匕首”及剑、戈、矛等兵器的楚墓变得十分常见。

(一)春秋时期

春秋楚墓出“匕首”的报道见于当阳金家山①、淅川下寺②、当阳何家山③和江陵雨台山④,其中当阳金家山M251出土“匕首”1件,下寺M10出土玉茎铁“匕首”1件,无其他兵器随葬;何家山M13的人骨腰部出土“匕首”1件,无其他兵器共存;雨台山M64和M404各随葬“匕首”1件。何家山和雨台山的报告发表有“匕首”的线图(图一;图七,3)。

图一 何家山M13出土“匕首”

(据报告线图重描)

(二)战国时期

战国楚墓中普遍随葬兵器,而兵器中的“匕首”也常见于很多考古发掘报告中,如江陵雨台山、江陵九店、当阳赵家湖、江陵拍马山等墓地的发掘报告。此期除了这些规模较大的墓地外,一些小型墓地中的楚墓也常见“匕首”出土。

楚墓的发掘报告中最早对“匕首”进行报道的是拍马山楚墓⑤,墓葬中“匕首”与戈共存,或者剑与戈共存,而未见“匕首”与剑共存。其中Ⅰ式“匕首”的特征被描述为“圆首,细茎,身扁平无脊,出土时置于漆鞘中,全长19.7厘米”(图二);Ⅱ式“匕首”为圆首,粗茎中空,中起脊(图三)。“匕首”墓的时代为战国时期。

图二 拍马山楚墓Ⅰ式匕首

(据报告图片重描)

![]()

图三 拍马山楚墓Ⅱ式匕首

(据报告线图重描)

20世纪70年代以来,考古工作在战国楚地范围内迅速开展,发掘了大批楚墓⑥,逐渐出现一批质量较高的楚墓发掘报告。其中《江陵雨台山楚墓》⑦、《当阳赵家湖楚墓》⑧和《江陵九店东周墓》⑨等报告被奉为圭臬。

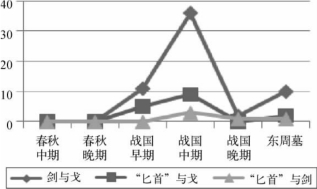

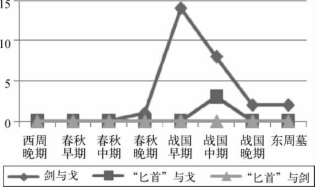

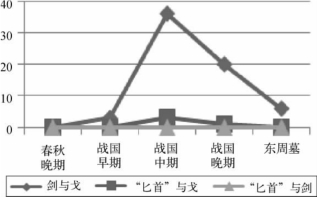

检阅《江陵雨台山楚墓》、《当阳赵家湖楚墓》和《江陵九店东周墓》,我们发现埋葬“匕首”的兵器墓较为常见。除了剑、戈和“匕首”单独或搭配矛、镞、戟等兵器随葬外,三者在墓葬中的组合呈现出这样的特征:剑与戈常常组合出现,“匕首”与戈的组合也较多见,但“匕首”与剑的组合极少见。根据报告数据统计,墓葬中剑、戈、“匕首”三者组合及随时间变化的情况如下⑩(图四~图六)。

图四 江陵雨台山楚墓发掘报告

图五 当阳赵家湖楚墓发掘报告

图六 江陵九店东周墓发掘报告

除了上述关于剑、戈和“匕首”三者的组合特征外,楚墓中剑单独随葬(或与矛、镞、戟共存)和“匕首”单独随葬(或与矛、镞、戟共存)的情况也并不少见,这在雨台山楚墓中表现得极为明显。

据诸位报告作者总结的剑和“匕首”的形态演变趋势,“匕首”与同时期的剑在形态演变上基本一致。“这批剑的发展变化趋势,应是由短到长,由空茎、窄格发展到实茎,双箍、广格,由无从发展到有从。”“匕首”形似剑,唯短小。根据格、茎的变化,可分为三式,由实用器发展到明器,由窄格发展到广格![]() 。

。

楚墓随葬“匕首”的质量十分低劣,出土时往往残破不堪或根本没有对其表面的制造痕迹加以处理。除极少数看似具有实用性外,多数为明器,与“匕首”共存的其他兵器(如铜戈)也具有明器化特征,这一点也为报告者们所注意到。

除了这三个重要的墓地外,其他墓地发掘的含“匕首”的楚墓则能提供更多的实物资料以支持上述特征总结,如江陵溪峨山楚墓![]() 、钟祥冢十包楚墓

、钟祥冢十包楚墓![]() 、钟祥黄土坡东周秦代墓

、钟祥黄土坡东周秦代墓![]() 、江陵武昌义地楚墓

、江陵武昌义地楚墓![]() 及荆门罗坡岗与子陵岗

及荆门罗坡岗与子陵岗![]() 等。随葬“匕首”的墓一般规模较小,同时期的较大型楚墓随葬有戈、剑、矛等兵器,反而不见“匕首”,如信阳楚墓

等。随葬“匕首”的墓一般规模较小,同时期的较大型楚墓随葬有戈、剑、矛等兵器,反而不见“匕首”,如信阳楚墓![]() 、荆门左冢楚墓

、荆门左冢楚墓![]() 、天星观一号墓

、天星观一号墓![]() 等。

等。

无论是墓葬中剑、戈、“匕首”三者组合及“匕首”的质量、埋葬情境呈现出的高度一致性特征,还是报告作者对“匕首”和其他兵器做出的几近一致的归类,都值得我们对这一现象进行深入分析,以揭示其表象下更为丰富的文化意义。

二、“匕首”形制举例

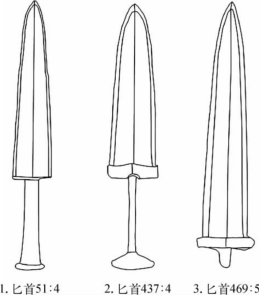

楚墓报告中常见的“匕首”主要有两种形制特征:第一种以雨台山M51∶4为代表,形制同空首剑,但形体短小,长度一般为20厘米左右(图七,1);第二种以雨台山M469∶5和M437∶4为代表,圆首,身平无脊,茎扁或圆,刃面较宽,前锋尖,体薄质劣,格窄或广(图七,3、2)。据报告总结的“匕首”演变规律,第一种“匕首”逐渐被第二种取代。

图七 楚墓常见两种形制的“匕首”

(据报告图片重描)

对“匕首”形制特征的分析不应止步于“匕首”本体,对其附件——“匕首鞘”和“匕首盒”也应做出相应的考察。楚墓报告中对“匕首鞘”的报道远远不如“剑鞘”频繁,然而报告中所见的几例“匕首鞘”却向我们提出了一个非常值得思考的问题。

一例是拍马山M18出土的“匕首”及其漆鞘![]() (图二),另一例是溪峨山M3出土的“匕首”及鞘

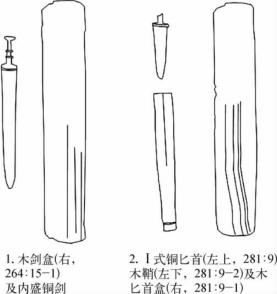

(图二),另一例是溪峨山M3出土的“匕首”及鞘![]() (图八)。这两例“匕首鞘”都远远长于“匕首”本身,两者极不相配,“匕首鞘”与同出的剑鞘反而长短、宽窄相当,如溪峨山出土的6件漆木剑鞘。类似情形也见于九店M281,“匕首”附有木盒与鞘,“匕首”的长度仅为15.6厘米,而盒长57.6厘米,鞘长31.8厘米(图九)

(图八)。这两例“匕首鞘”都远远长于“匕首”本身,两者极不相配,“匕首鞘”与同出的剑鞘反而长短、宽窄相当,如溪峨山出土的6件漆木剑鞘。类似情形也见于九店M281,“匕首”附有木盒与鞘,“匕首”的长度仅为15.6厘米,而盒长57.6厘米,鞘长31.8厘米(图九)![]() 。

。

图八 溪峨山M3∶34“匕首”及鞘

(据报告线图重描)

图九 九店M281出土“匕首”及木盒与鞘左边为剑/剑盒

(据报告图片重描)

这种现象似乎暗示,“匕首”可能是明器化的剑,用以替代实用剑而随葬。溪峨山M3有明器化的剑(“匕首”)与实用剑共存的现象,这种现象在楚墓中虽不多见,但可能具有特定的用意,对其意义还需做进一步的阐释。

三、特征的阐释

在“匕首”形制举例的过程中,我们可以得出所谓的“匕首”可能是明器化的剑(明器剑)的初步结论。通过对“匕首”兵器墓呈现出的一致特征进行分析,也可以推断出“匕首”实为明器剑。以此结论为预设,从而对一些矛盾或异常现象进行更为深刻的阐释。

墓葬中剑与戈的组合是最为常见的一种兵器组合方式,有时也常附带如镞、矛等兵器,“匕首”与戈的组合方式也较多见,但是极少出现“匕首”与剑的组合。“匕首”与剑的互斥暗示,“匕首”本身就是替代剑而出现的,这样就解答了为何“匕首”与戈的组合方式多见而“匕首”与剑的组合少见的现象。这种替代是以“匕首”作为明器来实现的,除了“匕首”质地的粗劣和不具实际杀伤力可以作为其应为明器的证据外,上述拍马山、溪峨山和九店出土的“匕首鞘(盒)”更是对此提供了有力的补充。

考古报告中常见的“匕首”应为实用剑的明器化处理,实际上这也解释了为何“匕首”的形制特征和演变趋势与同期剑一致,作为剑的“影子”,“匕首”未能形成独立的演变系统。虽然我们现在可以确定“匕首”即为明器剑,但明器剑与实用剑共存的现象也见于各墓地中,我们需对这种看似矛盾的现象——随葬实用剑的同时又为何“多此一举”随葬明器剑,作出可能性的阐释。

需要注意的是,《江陵雨台山楚墓》的文字叙述中可见对“明器剑”的报道,长度应该与其所谓的“匕首”不同,因而推测报告者作此区分是因其所谓的“明器剑”与实用剑之间存在质量上的差别。由于未见详细的文字描述和图片,我们无法窥见其具体形态,但据《江陵九店东周墓》中描述的7件“明器剑”的特点:“器体短小轻薄,制作不甚规范,剑身特薄,长度一般在30~45厘米,质地很差”![]() ,我们推测雨台山楚墓出土的“明器剑”也应具有这些特征。

,我们推测雨台山楚墓出土的“明器剑”也应具有这些特征。

考古报告中所言的“明器剑”实际上告诉我们,当时随葬的剑确实出现了明器化的趋势。报告叙述中将“明器剑”与“匕首”区别开来,除了没有意识到“匕首”本身就是“明器剑”外,更为直接的原因是两者在尺寸上一长一短,短者即为“匕首”。同时期的兵器除了剑外,戈的明器化也被发掘者意识到,如雨台山楚墓、钟祥黄土坡楚墓![]() 和钟祥冢十包楚墓

和钟祥冢十包楚墓![]() 等。

等。

雨台山M21、M191、M419、M448均出现“匕首”(明器剑)与实用剑共存的现象,溪峨山楚墓M1、M2、M3和M6也有这种情形![]() 。这种组合方式极为少见,如何解释这种看似矛盾的现象呢?

。这种组合方式极为少见,如何解释这种看似矛盾的现象呢?

巫鸿在《黄泉下的美术》一书中对中国古代墓葬艺术的物质性做了比较透彻的分析。根据荀子对“明器貌而不用”(《荀子·礼论》)特性做出的界定,从而将“明器”与置于家族庙堂之中的“祭器”和日常生活所用的“生器”对立起来。巫鸿对“明器”的特性做出进一步总结,古人实际上通过改变器物的形式和结构、故意降低工艺标准等方法达到“貌而不用”的效果![]() 。美国学者罗泰(Lothar von Falkenhausen)在研究东周时期宗教思维和行为变化时,提出明器“强调了生死之间的区别和断裂”

。美国学者罗泰(Lothar von Falkenhausen)在研究东周时期宗教思维和行为变化时,提出明器“强调了生死之间的区别和断裂”![]() 。巫鸿则进一步指出“明器”与“生器”和“祭器”的对立是古人所希望达到“明确生死之别”的目的,“明器”也就成了死者所处的“彼岸性”

。巫鸿则进一步指出“明器”与“生器”和“祭器”的对立是古人所希望达到“明确生死之别”的目的,“明器”也就成了死者所处的“彼岸性”![]() 的暗示,黄泉下的生活即为现世世界扭曲的镜像。

的暗示,黄泉下的生活即为现世世界扭曲的镜像。

据此,明器剑与实用剑的共存现象似乎变得好理解了,明器化的剑即为满足墓主地下生活所需,实用剑则可能代表生前所用。显然,此时的明器剑并非实用剑的简单替代,而是具有“明确生死之别”的深刻含义,看似“矛盾”的现象可能更具阐释意义,但意义的阐释必须随情境变化而异。

四、“匕首”——概念的反思

“匕首”一词常见于书于西汉时期的古籍,如《战国策·燕策三》:“今提一匕首入不测之强秦”,《史记·刺客列传》:“桓公与庄公既盟于坛上,曹沫执匕首劫齐桓公”,西汉桓宽《盐铁论》:“以为长尺八寸,其头类匕,故云匕首也”,刘向《说苑》:“尺八短剑头似匕”。即西汉时期的人们认为“匕首”是短剑,因其头类似于取食用具“匕”而被称为“匕首”,其长度约为19厘米![]() 。

。

颇具意思的是,楚墓中“匕首”的尺寸和汉代人定义的“匕首”长度几乎一致,但这并不意味着墓葬出的“匕首”就是汉代人定义为“头似匕的短剑”一类器物或其明器。目前我们在楚墓中还看不到汉代人定义的那种具有明确实用性“匕首”的证据,也分辨不出墓葬中“匕首”的“头”与“匕”有何类似之处。楚墓中埋葬的“匕首”应为实用剑的明器化处理,汉代人的“匕首”概念不应强加给楚人。

不断翻阅各种考古报告,我们始终没有发现报告作者对“匕首”概念做出细致的界定,而后续研究者也未能结合出土实物资料对“匕首”进行科学的定义。这种不言自明式的分类命名方式及其背后庞大的作业范式早已被现代考古学所深刻反省,器物本身的意义绝非能够通过简单的功能主义的名称就能理解。正如英国后过程主义考古学家霍德(Ian Hodder)所言,物质文化是被有意义地构建起来的,其意义并非自我呈现的(self‐evident),必须将其置于特定的情境中进行研究![]() 。墓葬资料必须被放置在丧葬行为的背景中去阐释

。墓葬资料必须被放置在丧葬行为的背景中去阐释![]() 。

。

楚墓报告的作者对“匕首”做出几近一致的归类和分析,导致“匕首”在各种报告中频繁出现。这种现象的出现是研究者长期经验、常识化处理考古资料的结果,加之被奉为经典考古报告的范例作用,即使出现对“匕首”的质疑,也难以超越其束缚。考古报告虽然可见明器“匕首”的判断,甚至是“明器剑”的认定![]() ,但始终未能抛弃“匕首”的概念。参考美国科学哲学家库恩(Thomas S.Kuhn)对常规科学特性的分析

,但始终未能抛弃“匕首”的概念。参考美国科学哲学家库恩(Thomas S.Kuhn)对常规科学特性的分析![]() ,我们得以理解此现象所具有的范式意义,它实际上体现了特定考古学研究范式的旨趣及其实践中所必须遵循的规则。

,我们得以理解此现象所具有的范式意义,它实际上体现了特定考古学研究范式的旨趣及其实践中所必须遵循的规则。

五、结语

楚墓中的“匕首”应为明器化的剑,但它不是实用剑的简单替代,其具体意义需要被置于特定的埋藏情境中才能被揭示出来。“匕首”的概念是报告作者和后续研究者强加的,这种误读因经典发掘报告的范例作用而广泛流传。对于接受者而言,这种强加是没有任何意义的。

在文物收藏机构的库房里清点文物时,我们偶尔可见器物标签纸上有将“匕首”一类器物的名称记录为“明器剑”的现象![]() ,这或可说明一线田野工作人员中有人对“匕首”现象做出了正确的判断,遗憾的是这一认知成果最终未能转化到发表的报告中去。

,这或可说明一线田野工作人员中有人对“匕首”现象做出了正确的判断,遗憾的是这一认知成果最终未能转化到发表的报告中去。

传统的考古报告书写方式如不能得到有效的反思和更正,报告资料则难以满足考古学深入发展的需求。从广义考古资料形成过程的角度不难理解,资料收集和发表的过程必然会打下文本书写者认知的印记![]() ,其刊布的资料因这种过滤而具有特定的范式意义。

,其刊布的资料因这种过滤而具有特定的范式意义。

注释:

①湖北宜昌地区博物馆:《当阳金家山春秋楚墓发掘简报》,《文物》1989年第11期。

②河南省文物研究所等:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社,1991年。

③宜昌地区博物馆:《当阳何家山楚墓发掘简报》,《江汉考古》1991年第1期。

④⑦![]() 湖北省荆州地区博物馆:《江陵雨台山楚墓》,文物出版社,1984年。

湖北省荆州地区博物馆:《江陵雨台山楚墓》,文物出版社,1984年。

⑤![]() 湖北省博物馆等:《湖北江陵拍马山楚墓发掘简报》,《考古》1973年第3期。

湖北省博物馆等:《湖北江陵拍马山楚墓发掘简报》,《考古》1973年第3期。

⑥郭德维:《楚系墓葬研究》,湖北教育出版社,1995年。

⑧湖北省宜昌地区博物馆等:《当阳赵家湖楚墓》,文物出版社,1992年。

⑨![]()

![]()

![]() 湖北省文物考古研究所:《江陵九店东周墓》,科学出版社,1995年。

湖北省文物考古研究所:《江陵九店东周墓》,科学出版社,1995年。

⑩三图中的“东周墓”为报告中未能进一步细分出时代的墓葬,统归为东周时期,此处也纳入统计。

![]() 杨定爱:《江陵溪峨山楚墓》《考古》1984年第6期;张世松:《江陵溪峨山楚墓》,《江汉考古》1992年第4期;刘建业:《荆州嵠峨山楚墓2010年发掘简报》,《江汉考古》2013年第2期。

杨定爱:《江陵溪峨山楚墓》《考古》1984年第6期;张世松:《江陵溪峨山楚墓》,《江汉考古》1992年第4期;刘建业:《荆州嵠峨山楚墓2010年发掘简报》,《江汉考古》2013年第2期。

![]()

![]() 杨定爱、韩楚文:《湖北钟祥市冢十包楚墓的发掘》,《考古》1999年第2期。

杨定爱、韩楚文:《湖北钟祥市冢十包楚墓的发掘》,《考古》1999年第2期。

![]()

![]() 郑忠华:《湖北钟祥黄土坡东周秦代墓发掘报告》,《考古学报》2009年第2期。

郑忠华:《湖北钟祥黄土坡东周秦代墓发掘报告》,《考古学报》2009年第2期。

![]() 王传富、杨明洪:《湖北江陵武昌义地楚墓》,《文物》1989年第3期。

王传富、杨明洪:《湖北江陵武昌义地楚墓》,《文物》1989年第3期。

![]() 湖北省文物考古研究所等:《荆门罗坡岗与子陵岗》,科学出版社,2004年。

湖北省文物考古研究所等:《荆门罗坡岗与子陵岗》,科学出版社,2004年。

![]() 河南省文物研究所:《信阳楚墓》,文物出版社,1986年。

河南省文物研究所:《信阳楚墓》,文物出版社,1986年。

![]() 湖北省文物考古研究所等:《荆门左冢楚墓》,文物出版社,2006年。

湖北省文物考古研究所等:《荆门左冢楚墓》,文物出版社,2006年。

![]() 湖北省荆州地区博物馆:《江陵天星观1号楚墓》,《考古学报》1982年第1期。

湖北省荆州地区博物馆:《江陵天星观1号楚墓》,《考古学报》1982年第1期。

![]()

![]() 杨定爱:《江陵溪峨山楚墓》,《考古》1984年第6期。

杨定爱:《江陵溪峨山楚墓》,《考古》1984年第6期。

![]() 巫鸿:《黄泉下的美术》,生活·读书·新知三联书店,2010年。

巫鸿:《黄泉下的美术》,生活·读书·新知三联书店,2010年。

![]() 转引自巫鸿《黄泉下的美术》,生活·读书·新知三联书店,2010年。

转引自巫鸿《黄泉下的美术》,生活·读书·新知三联书店,2010年。

![]() 注:所谓“彼岸性”,可以理解为“彼岸世界”或“死后世界”。

注:所谓“彼岸性”,可以理解为“彼岸世界”或“死后世界”。

![]() 国家计量总局编:《中国古代度量衡图集》,文物出版社,1984年。汉尺1寸为23毫米,8寸换算为18.4厘米。

国家计量总局编:《中国古代度量衡图集》,文物出版社,1984年。汉尺1寸为23毫米,8寸换算为18.4厘米。

![]() Hodder,I.Theory and Practice in Archaeology,Routledge,1992.

Hodder,I.Theory and Practice in Archaeology,Routledge,1992.

![]() Roksandic,M.,“Position of Skeletal Remains as a Key to Understanding Mortuary Behavior”,in Advances in Forensic TaphonomyMethod,Theory,and Archaeological Perspectives,W.D.Haglund and M.H.Sorg,Editors.CRC Press:New York.2002.

Roksandic,M.,“Position of Skeletal Remains as a Key to Understanding Mortuary Behavior”,in Advances in Forensic TaphonomyMethod,Theory,and Archaeological Perspectives,W.D.Haglund and M.H.Sorg,Editors.CRC Press:New York.2002.

![]() Kuhn,T.S.The Structure of Scientif ic Revolutions,University of Chicago Press,1996.

Kuhn,T.S.The Structure of Scientif ic Revolutions,University of Chicago Press,1996.

![]() 注:此处根据笔者参加“全国第一次可移动文物普查”的经历,2013年6~7月。

注:此处根据笔者参加“全国第一次可移动文物普查”的经历,2013年6~7月。

![]() Schiffer,M.B.,et al.Behavioral ArchaeologyPrinciples and Practice,Equinox Pub.2010.

Schiffer,M.B.,et al.Behavioral ArchaeologyPrinciples and Practice,Equinox Pub.2010.